这是一个非常好的问题,也是很多初次接触投资领域的朋友会混淆的概念。

(图片来源网络,侵删)

股权投资不等于天使投资,但天使投资是股权投资的一种特殊类型。

我们可以用一个比喻来理解:

- 股权投资 就像 “水果” 这个大类。

- 天使投资 就像 “苹果”,是水果的一种。

下面我们来详细拆解一下这两个概念的区别与联系。

什么是股权投资?

股权投资 是一个非常宽泛的概念,它的核心定义是:通过购买公司股份(股权),成为公司的股东,从而分享公司成长带来的收益。

这几乎涵盖了所有非上市公司的投资行为,主要发生在一级市场。

股权投资的主要特征:

- 投资对象广泛:可以是初创公司、成长期公司,甚至是成熟期或准备上市的公司。

- 投资阶段多样:覆盖了从种子期到Pre-IPO(上市前)的所有阶段。

- 投资目的:主要目的是通过企业价值的增长,在未来通过股权转让、公司并购或首次公开发行等方式退出,获得资本增值。

- 投资主体多样:包括专业的风险投资机构、私募股权基金、产业资本、高净值个人,甚至是企业战略投资者。

股权投资的主要阶段包括:

- 种子轮:最早期的投资,产品概念刚形成,团队可能还不完整。

- 天使轮:我们接下来要讲的。

- A轮、B轮、C轮...:公司已经有产品,并开始产生一定收入或用户,需要资金扩大市场、优化产品、拓展团队。

- Pre-IPO轮:公司已经非常成熟,准备上市前的最后一轮融资。

- 并购投资:收购整个公司或其大部分股权,以整合业务或获取市场份额。

什么是天使投资?

天使投资 是股权投资中最早、风险最高的一种,它特指个人投资者(天使投资人)用自己的资金,投资于那些非常早期(通常是种子期或初创期)的创业公司。

天使投资的主要特征:

- 投资主体是个人:通常是成功的企业家、高管或富裕的个人,他们用自己的可投资金进行投资,而不是代表机构基金。

- 投资阶段极早:一般在公司只有创意、产品原型或刚成立不久时介入,此时公司几乎没有收入,风险极高。

- 投资金额较小:相对于VC机构,天使投资人单笔投资金额通常不大,从几十万到几百万人民币不等。

- 除了钱,还提供“附加值”:天使投资人往往利用自己的经验、人脉、行业资源为被投公司提供指导,帮助其成长,因此被称为“带资源”的投资。

- 风险极高,回报潜力也巨大:因为投资的是“婴儿期”的公司,失败率极高,但一旦成功,投资回报可能是几十倍甚至上百倍(例如投资了阿里巴巴、腾讯的早期天使)。

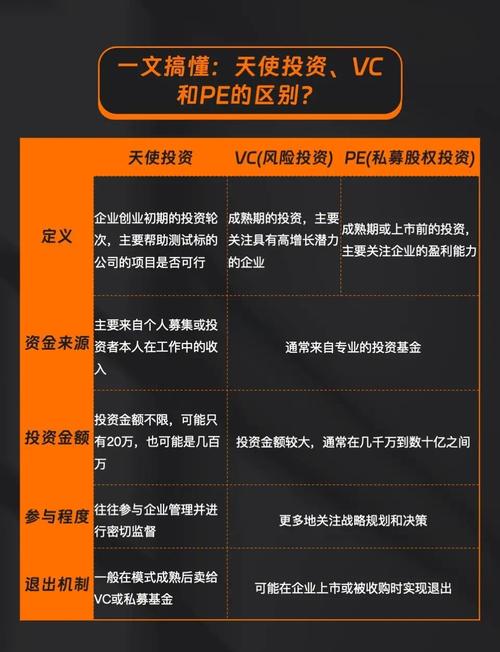

核心区别对比

为了更清晰地展示,我们可以用一个表格来对比:

| 特征维度 | 股权投资 | 天使投资 |

|---|---|---|

| 概念范畴 | 一个宽泛的类别(像“水果”) | 股权投资的一个细分领域(像“苹果”) |

| 投资主体 | 机构(VC/PE基金)、产业资本、个人等 | 主要是个人投资者(天使投资人) |

| 投资阶段 | 覆盖所有阶段:种子轮、成长期、成熟期等 | 仅限于最早期:种子轮、天使轮 |

| 投资金额 | 从数百万到数十亿不等,取决于阶段 | 相对较小,通常在百万人民币级别以下 |

| 风险与回报 | 风险和回报随阶段递减(早期高,后期低) | 风险最高,潜在回报也最高 |

| 核心价值 | 提供资金和专业的资本运作支持 | 提供资金 + 个人经验、人脉、资源指导 |

总结与关系

-

从属关系:天使投资是股权投资的一个子集,所有天使投资都属于股权投资的范畴,但并非所有股权投资都是天使投资,你投资一家已经成立十年的公司,这属于股权投资,但绝对不是天使投资。

-

演进关系:在创业公司的融资路径中,天使投资通常是继创始人自有资金(Bootstrapping)之后的第一笔外部股权投资,之后,公司可能会引入风险投资、私募股权等更大规模的股权投资来加速发展。

-

投资逻辑:虽然都属于股权投资,但两者的投资逻辑和评估标准有所不同。

- 天使投资 更看重人(团队)和创意/模式,因为公司此时几乎没有任何财务数据。

- 后期的股权投资(如VC/PE) 则会更看重数据(用户、收入、利润)、市场地位和可扩展性,对团队的要求也从“创始人魅力”转向“专业化的管理能力”。

下次当有人谈论股权投资时,你可以先问一句:“您是指哪个阶段的股权投资呢?是天使轮,还是A轮或者更后期的?” 这样就能更准确地理解对方的意图了。