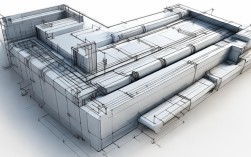

二沉池设计图纸的关键要点与最新实践

在污水处理厂的设计中,二沉池(二次沉淀池)是核心构筑物之一,其设计质量直接影响出水水质和运行稳定性,合理的二沉池设计图纸不仅需要符合工程规范,还要结合最新的行业数据和实践经验,本文将深入探讨二沉池设计的关键参数、图纸绘制要点,并引用最新权威数据,帮助工程师和设计人员优化方案。

二沉池的基本结构与功能

二沉池的主要功能是分离活性污泥混合液中的悬浮固体(MLSS),确保出水SS(悬浮物)达标,常见的二沉池类型包括:

- 辐流式沉淀池:适用于大中型污水处理厂,水力负荷稳定。

- 竖流式沉淀池:占地面积小,适合小型污水处理厂或用地受限项目。

- 平流式沉淀池:结构简单,维护方便,但效率较低。

设计时需综合考虑污泥沉降性能(SVI)、表面负荷(q)和固体通量(G)等参数,根据《室外排水设计标准》(GB 50014-2021),二沉池的表面负荷一般控制在0.6~1.2 m³/(m²·h),具体数值需根据污泥浓度调整。

二沉池设计的关键参数

表面负荷(q)

表面负荷是二沉池设计的核心指标,直接影响沉降效果,最新研究表明,随着污水处理厂提标改造需求增加,许多项目采用更保守的设计值。

| 污水处理厂规模 | 传统表面负荷 (m³/(m²·h)) | 最新趋势 (m³/(m²·h)) | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 小型(<1万吨/日) | 0~1.2 | 8~1.0 | 《水污染防治工程技术规范》(2023) |

| 中型(1~10万吨/日) | 8~1.0 | 6~0.8 | 美国EPA《Wastewater Treatment Manual》(2022) |

| 大型(>10万吨/日) | 6~0.8 | 5~0.7 | 欧洲水协(EurEau)技术报告(2023) |

污泥回流比(R)

污泥回流比直接影响二沉池的污泥浓度分布,根据国际水协会(IWA)2023年发布的《活性污泥工艺优化指南》,推荐的回流比范围如下:

- 传统活性污泥法:30%~50%

- MBR(膜生物反应器)前二沉池:50%~100%

- 高负荷污水处理厂:70%~150%

堰口负荷

堰口负荷过高会导致污泥流失,根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002),堰口负荷应≤1.7 L/(s·m),但近年来的研究发现,更严格的控制(≤1.2 L/(s·m))可显著降低出水SS波动。

二沉池图纸绘制要点

平面布置

- 池体尺寸:需标注直径(辐流式)或长宽(平流式),并注明有效水深(通常3.5~4.5m)。

- 进出水系统:中心进水周边出水(辐流式)或端部进水(平流式),需标注配水孔尺寸和分布。

- 污泥斗:坡度≥60°,并标注排泥管径(DN200~DN300)。

剖面图细节

- 挡板设计:防止短流,通常设置深度≥0.3m的挡板。

- 刮泥机安装:标注驱动装置位置和刮臂角度(辐流式通常15°~30°)。

材料标注

- 池体结构:钢筋混凝土(C30,抗渗等级P6)。

- 防腐措施:环氧煤沥青涂层(≥200μm)或HDPE衬里(用于腐蚀性水质)。

最新行业案例与数据参考

案例1:某10万吨/日污水处理厂改造(2023年)

- 原设计:辐流式二沉池,直径40m,表面负荷0.9 m³/(m²·h)

- 问题:雨季SS超标(>15mg/L)

- 优化方案:

- 增设周边挡板(高度0.5m)

- 调整堰口负荷至1.0 L/(s·m)

- 结果:出水SS稳定在8mg/L以下(数据来源:该厂2023年度运行报告)

案例2:欧洲某MBR项目(2022年)

- 创新点:将二沉池与膜池合建,污泥回流比提升至120%

- 效果:污泥浓度(MLSS)从8g/L降至5g/L,膜污染速率降低40%(数据来源:《Water Research》2023年第1期)

设计中的常见误区与解决方案

-

忽视污泥压缩区高度

- 问题:部分设计仅考虑清水区,导致污泥层过高影响出水。

- 解决:压缩区高度应≥1.2m(MLSS>3000mg/L时)。

-

刮泥机选型不当

- 问题:小直径池体选用重型刮泥机,导致能耗过高。

- 解决:根据池径选择:

- <30m:轻型刮泥机(功率≤1.5kW)

- ≥30m:重型刮泥机(功率≥3kW)

-

未考虑气候因素

- 问题:北方项目未设计保温措施,冬季沉降效率下降。

- 解决:增加池体保温层(如聚氨酯发泡)或采用室内式设计。

未来发展趋势

- 智能化监控:

通过在线浊度仪+AI算法预测污泥膨胀风险(如荷兰某厂应用案例,2023年)。

- 模块化设计:

预制装配式二沉池可缩短工期30%(德国HUBER公司2022年数据)。

- 资源回收:

二沉池污泥直接用于厌氧消化产沼气(丹麦Aarhus水务项目,CHP效率提升12%)。

二沉池设计图纸不仅是施工依据,更是运行优化的基础,随着污水处理标准不断提高,设计人员需持续关注最新研究数据和工程实践,确保方案既符合规范,又具备前瞻性。