基础设计等级在建筑设计中的关键作用

建筑设计的基础设计等级是确保建筑物安全、稳定和耐久的核心要素,它不仅决定了地基的承载能力,还直接影响建筑物的抗震性能和使用寿命,随着建筑技术的进步和规范的更新,基础设计等级的标准也在不断调整,本文将详细解析基础设计等级的定义、分类、应用场景,并结合最新数据展示其在实际工程中的重要性。

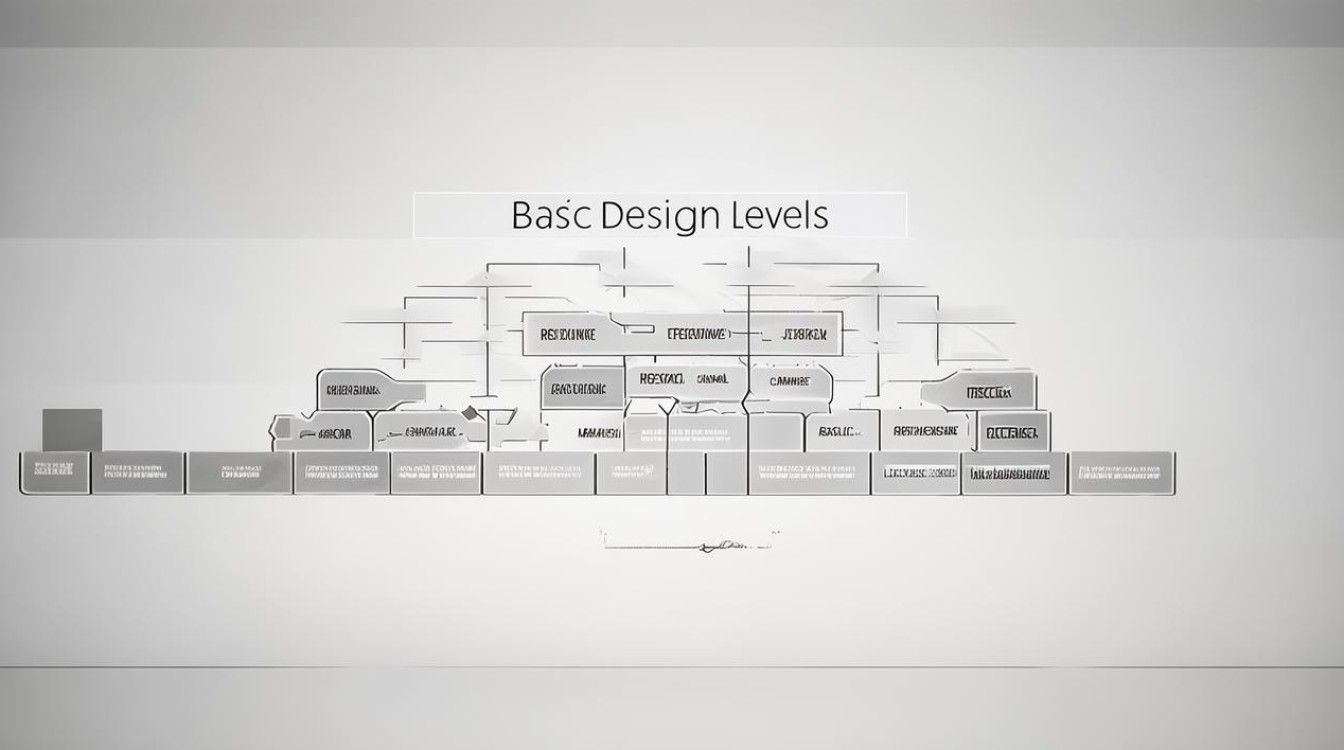

基础设计等级的定义与分类

基础设计等级是根据建筑物的用途、规模、地质条件等因素,对地基和基础结构进行分级的标准,我国《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)将基础设计等级分为甲级、乙级和丙级三个等级,具体划分依据如下:

- 甲级:适用于重要建筑、高层建筑、大型公共建筑或地质条件复杂的工程,如超高层写字楼、大型体育馆等。

- 乙级:适用于一般性建筑,如普通住宅、中小型商业建筑等。

- 丙级:适用于次要建筑或临时性建筑,如低层住宅、仓库等。

不同等级的基础设计要求不同,甲级基础需进行更严格的地勘和计算,而丙级基础的验算要求相对简化。

基础设计等级的影响因素

基础设计等级的确定需综合考虑以下因素:

- 建筑物的重要性:医院、学校、交通枢纽等公共建筑通常要求更高的基础设计等级。

- 地质条件:软土、膨胀土、地震带等不良地质环境会提高基础设计等级。

- 荷载特性:高层建筑、大跨度结构等荷载较大的建筑需采用更严格的基础设计。

以2023年住建部发布的《全国建筑地基基础设计标准修订意见》为例,部分调整如下:

| 基础设计等级 | 适用建筑类型 | 新增要求(2023年修订) |

|---|---|---|

| 甲级 | 超高层建筑(>150m) | 增加地震动参数复核 |

| 乙级 | 普通高层住宅(≤100m) | 优化地基承载力验算方法 |

| 丙级 | 低层建筑(≤3层) | 简化地勘报告要求 |

(数据来源:中华人民共和国住房和城乡建设部,2023年)

基础设计等级的实际应用案例

超高层建筑的基础设计

以深圳某在建的380米超高层建筑为例,其基础设计等级为甲级,采用桩筏基础,桩长超过60米,以确保在软土地基上的稳定性,根据2023年深圳市住建局发布的数据,该建筑的地基沉降控制在5mm以内,符合最新规范要求。

普通住宅的基础优化

近年来,许多乙级基础设计的住宅项目开始采用CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)复合地基技术,既能降低成本,又能满足承载力需求,据中国建筑科学研究院2023年统计,采用该技术的项目平均节省基础造价15%-20%。

最新技术与规范更新

随着BIM(建筑信息模型)和智能监测技术的普及,基础设计等级的验算更加精准,2023年新发布的《智能建造与建筑工业化协同发展纲要》提出,未来甲级基础工程需结合物联网技术进行实时沉降监测。

部分地区如长三角、珠三角由于软土分布广泛,地方标准对基础设计等级的要求比国标更严格,上海市2023年更新的《地基基础设计规范》要求,所有高层建筑均需按甲级标准进行地勘。

未来发展趋势

- 绿色基础设计:采用可再生材料或低能耗施工工艺,如预制桩技术。

- 智能化监测:利用传感器和AI算法预测地基沉降,提前预警风险。

- 规范国际化:随着“一带一路”项目的推进,我国基础设计标准正逐步与国际接轨。

建筑设计的基础设计等级不仅是技术问题,更是安全与经济的平衡,合理选择基础等级,既能保障建筑安全,又能优化成本,随着技术进步和规范完善,未来的基础设计将更加高效、精准。