建筑设计深度的探索与实践

建筑设计是一门融合艺术与技术的学科,其深度不仅体现在美学表达上,更在于功能优化、可持续发展和技术创新,随着建筑行业的进步,设计深度已成为衡量项目质量的重要标准,本文将从多个维度探讨建筑设计深度的内涵,并结合最新数据与案例,分析其在实践中的应用。

设计深度的核心要素

1 功能性与空间优化

建筑设计的首要目标是满足使用需求,优秀的建筑不仅提供物理空间,还能通过合理的动线规划、空间划分提升使用效率,2023年全球办公空间调研数据显示,采用灵活布局的办公建筑能提升员工效率15%-20%(数据来源:Gensler《2023全球办公空间趋势报告》)。

| 设计策略 | 效率提升幅度 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 开放式办公+灵活工位 | 12%-18% | 科技、创意类企业 |

| 模块化会议室系统 | 20%-25% | 跨部门协作密集型公司 |

| 自然光最大化利用 | 10%-15% | 所有办公环境 |

2 可持续设计与低碳实践

全球建筑行业占碳排放总量的39%(来源:联合国环境规划署《2022全球建筑与施工报告》),因此绿色建筑成为设计深度的关键指标,被动式建筑设计、可再生能源整合等策略被广泛应用。

最新案例:

- 新加坡CapitaSpring大厦采用垂直绿化系统,减少建筑能耗30%。

- 荷兰The Edge办公楼通过智能照明与光伏屋顶,实现能源自给率102%(数据来源:彭博新能源财经2023报告)。

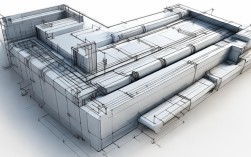

技术创新推动设计深化

1 BIM与参数化设计

建筑信息模型(BIM)技术已从3D建模进阶至全生命周期管理,根据麦肯锡2023年研究,采用BIM的项目平均减少15%的施工浪费,并缩短工期8%-10%。

参数化设计应用实例:

- 扎哈·哈迪德建筑事务所的北京大兴国际机场,通过算法优化屋面结构,降低钢材用量12%。

- 福斯特建筑事务所的苹果公园,利用气候模拟软件调整建筑朝向,减少空调能耗20%。

2 智能建筑与物联网

传感器和AI技术的结合让建筑具备动态响应能力,2024年智能建筑市场预计达1,270亿美元(来源:MarketsandMarkets)。

- 谷歌Bay View园区通过实时 occupancy 传感器调节通风,节能40%。

- 上海中心大厦的风阻尼器系统,利用气象数据自动调整,降低风荷载影响。

人文关怀与社会价值

1 包容性设计

建筑设计需考虑不同群体的需求,全球约15%人口患有不同程度残疾(世界卫生组织2023数据),无障碍设施成为必备要素。

- 伦敦奥运会场馆采用触觉导引系统,服务视障人群。

- 东京羽田机场的通用设计准则被国际航空运输协会(IATA)列为范本。

2 文化传承与地域表达

优秀建筑应回应地域文脉。

- 王澍的宁波博物馆运用回收砖瓦,重构江南建筑意象。

- 非洲卢旺达教育村采用当地夯土技术,降低成本并保持热舒适性。

未来趋势与挑战

1 碳中和建筑

欧盟规定2030年起所有新建公共建筑需达到零碳排放(来源:欧盟委员会《建筑能效指令》),先锋案例如:

- 挪威Powerhouse Brattørkaia办公楼年产能超过耗能。

- 中国雄安新区试点项目应用地源热泵+光伏幕墙技术。

2 韧性设计应对气候变化

极端天气事件频发促使建筑强化抗灾能力,2023年飓风“奥蒂斯”重创墨西哥后,新建建筑普遍采用:

- 飓风锚固系统(抗风等级提升至EF4)

- 抬升式地基(防洪高度≥2米)

建筑设计深度的提升需要建筑师、工程师与使用者的共同参与,从技术落实到人文考量,每一层级的深化都是对“建筑为何存在”的回应,当设计超越形式,真正关注人与环境的长期共生,方能创造历久弥新的空间。