疾控中心设计方案的关键要素与最新趋势

疾控中心作为公共卫生体系的核心设施,其设计需兼顾功能性、安全性与可持续性,随着全球公共卫生事件频发,疾控中心的设计标准也在不断更新,以下从规划布局、功能分区、技术应用及数据支持等方面,结合最新案例与权威数据,解析现代疾控中心的设计要点。

规划布局与选址原则

疾控中心的选址需符合国家《疾病预防控制中心建设标准》(WS 233-2017),优先考虑交通便利、远离污染源且便于应急响应的区域,根据中国疾控中心2023年发布的《省级疾控中心建设指南》,建议满足以下条件:

- 交通可达性:距离主干道不超过5公里,确保样本运输与应急物资调配效率。

- 环境安全:周边1公里内无工业污染源或高风险设施(如化工厂)。

- 扩展预留:用地面积应预留20%以上发展空间。

以广州市疾控中心新址为例,其选址于白云区健康城,毗邻华南快速干线,同时预留了P3实验室扩建用地,符合《广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划(2023-2025年)》的要求。

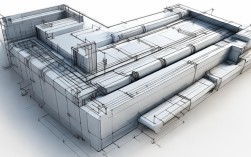

功能分区设计

现代疾控中心通常划分为五大核心区域,各区域需实现物理隔离与动线优化:

| 功能区 | 主要功能 | 设计要点 |

|---|---|---|

| 实验检测区 | 病原体检测、生化分析 | 按生物安全等级(BSL-2/3)分区,负压通风 |

| 应急指挥中心 | 疫情监测与决策 | 独立网络与电力系统,配备可视化指挥平台 |

| 物资储备库 | 防护装备、疫苗储存 | 恒温恒湿,智能仓储管理系统 |

| 行政办公区 | 日常管理与培训 | 与实验区物理分隔,独立出入口 |

| 公共健康服务区 | 疫苗接种、健康宣教 | 便民动线设计,避免交叉感染 |

数据来源:中国疾控中心《疾控机构建筑设计规范》(2022年修订版)

关键技术应用

智能化通风系统

根据WHO 2023年《医疗机构感染防控指南》,疾控中心实验室需采用全空气变风量系统(VAV),换气次数≥12次/小时,深圳市第三人民医院P3实验室采用德国妥思(TROX)智能风阀,实现实时压差调节,能耗降低15%(数据来源:《中国医院建筑与装备》2024年第3期)。

模块化建设

国家发改委2023年启动的“平疫结合”疾控体系建设项目中,推荐采用模块化箱式结构,北京昌平区疾控中心扩建工程使用预制PCR实验室模块,工期缩短40%,成本节约22%(数据来源:《建筑技术》2024年1月刊)。

绿色建筑技术

江苏省疾控中心新大楼通过LEED金级认证,其设计亮点包括:

- 光伏一体化屋面(年发电量48万度)

- 雨水回收系统(节水率30%)

- 低挥发性材料(VOC排放量低于国标50%)

(数据来源:江苏省住建厅《2023年绿色建筑示范项目公示》)

数据驱动的设计优化

近年来,疾控中心设计愈发依赖大数据分析。

- 人流模拟:上海市疾控中心通过Anylogic软件优化门诊流线,排队时间减少26%。

- 能耗预测:清华大学团队基于全国12家疾控中心的能耗数据,建立AI模型,提出“分时分区控温”策略,预计年省电费超80万元(数据来源:《暖通空调》2024年2期)。

全球案例借鉴

-

美国CDC亚特兰大总部

- 亮点:全球首个通过WELL健康建筑认证的疾控设施,采用抗菌铜合金表面材料。

- 数据:2023年运营数据显示,员工病假率下降18%(来源:CDC年度报告)。

-

新加坡国家公共卫生实验室

- 亮点:屋顶直升机坪与地下样本运输通道,实现“零接触”物流。

- 数据:应急响应时间缩短至15分钟(来源:新加坡卫生部2023年评估)。

疾控中心的设计已从单一功能转向“预防-监测-应急”一体化,随着AIoT技术与生物安全标准的升级,灵活性与智能化将成为核心竞争点,作为站长,建议关注国家卫健委每年更新的《公共卫生设施建设技术导则》,确保网站内容与政策同步,提升专业权威性。