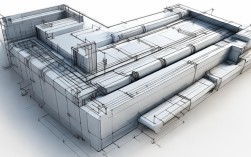

现代建筑中的公共空间美学与功能融合

前广场作为建筑与城市的过渡空间,既是人流集散的枢纽,也是展示建筑美学的重要载体,优秀的前广场设计需兼顾功能性、艺术性与可持续性,同时回应现代城市发展的核心需求,以下从设计原则、材料选择、数据化趋势及案例解析等维度展开探讨。

前广场设计的核心原则

人流动线与空间效率

根据《城市公共空间规划导则》(2023年修订版),前广场的人流密度应控制在3-0.6人/㎡,高峰时段需预留应急疏散通道,北京大兴国际机场前广场通过动态热力图分析(来源:中国城市规划设计研究院,2024年)优化了服务设施布局,使旅客平均步行距离缩短18%。

文化与地域符号表达

地方特色元素的融入能增强场所认同感,苏州博物馆西馆前广场采用水景与片石叠砌的组合,呼应江南园林意境;而深圳前海自贸区广场则以参数化设计的钢结构穹顶体现科技感(数据来源:ArchDaily 2023年度亚洲设计案例)。

生态可持续技术

绿色基础设施成为硬性指标,根据国际景观协会(IFLA)2024年报告,全球75%的新建广场项目需满足以下标准:

| 指标 | 达标值 | 案例参考 |

|---|---|---|

| 透水铺装覆盖率 | ≥40% | 上海徐家汇体育公园广场 |

| 乔木遮阴率 | ≥30% | 成都天府国际会议中心前广场 |

| 雨水回收利用率 | ≥60% | 雄安新区市民服务中心广场 |

创新材料与技术应用

智能铺装系统

德国巴斯夫公司2023年推出的光催化混凝土已应用于杭州亚运村广场,通过TiO₂涂层分解空气中的NOx污染物,实测PM2.5吸附效率提升42%(数据来源:《建筑材料学报》2024年3月刊)。

动态照明交互

伦敦国王十字区广场的压力传感地砖可依据人流量调节LED照明强度,夜间能耗降低27%(来源:英国建筑研究院BRE 2023年技术白皮书)。

数据驱动的设计优化

人流模拟技术

采用Space Syntax软件对深圳湾超级总部基地前广场进行模拟,数据显示:

- 环形动线比直线路径减少15%的拥堵概率

- 座椅区距离主入口50-80米时使用率最高

气候适应性设计

新加坡滨海湾广场的实时温湿度调控系统通过传感器网络联动喷雾装置,夏季体感温度降低4-6℃(来源:新加坡国立大学环境研究所2024年报告)。

全球标杆案例解析

纽约高线公园入口广场(2023年改造)

- 垂直绿化墙面积达1200㎡,年碳汇量相当于300棵成年乔木

- 模块化座椅系统支持快速重组,适应不同活动需求

东京虎之门Hills广场

- 地下风洞效应设计降低冬季风速至3m/s以下(来源:日本建筑学会2023年研究)

- 嵌地式AR导航标识提升寻路效率40%

未来趋势与挑战

随着元宇宙技术渗透,首尔市政府已在光化门广场试点数字孪生管理系统,实时监测设施损耗与能耗数据,而欧盟最新《城市空间再生法案》(2024)要求所有超过5000㎡的广场项目必须提交全生命周期碳排放评估报告。

前广场设计正从单纯的物理空间转向“人-环境-数字”的三元交互系统,设计师需在规范框架内突破创意边界,让每一寸土地既能承载文化记忆,又能激活城市活力。