溢洪道设计的关键要点与最新技术趋势

溢洪道是水利工程中至关重要的安全设施,主要用于泄洪、调节水位,确保大坝、水库等建筑物的稳定运行,随着工程技术的发展,溢洪道设计不断优化,结合现代计算分析、材料科学和生态环保理念,使其在安全性和功能性上达到更高水平,本文将探讨溢洪道设计的关键要素,并结合最新权威数据,分析当前的技术趋势。

溢洪道的基本类型与适用场景

溢洪道根据结构形式可分为以下几类:

- 开敞式溢洪道:适用于大流量泄洪,通常采用宽顶堰或实用堰结构,如三峡大坝的溢洪道设计。

- 隧洞式溢洪道:适用于地形狭窄或地质条件复杂的区域,如云南小湾水电站的泄洪隧洞。

- 侧槽式溢洪道:适用于陡峭地形,水流沿侧槽下泄,减少对下游的冲刷。

- 虹吸式溢洪道:适用于中小型水库,利用虹吸原理自动调节水位,减少人工干预。

根据2023年水利部发布的《全国水利工程运行管理报告》,我国已建成各类溢洪道超过12万座,其中开敞式占比约65%,隧洞式占比22%,其余为特殊结构形式。

溢洪道设计的关键技术参数

溢洪道的设计需综合考虑水文、地质、结构安全等因素,主要参数包括:

| 参数名称 | 计算方式 | 典型取值范围 | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 设计洪水标准 | 根据工程等级确定(如100年一遇、1000年一遇) | 50~10000年重现期 | 《防洪标准》(GB 50201-2023) |

| 泄流能力(Q) | Q = C·L·H^(3/2)(宽顶堰公式) | 100~50000 m³/s | 水利水电工程设计规范 |

| 消能方式 | 挑流、底流、面流消能 | 根据下游地质条件选择 | 《水工建筑物消能防冲设计规范》 |

| 结构材料 | 混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土 | C25~C60强度等级 | 《水工混凝土结构设计规范》 |

以2022年建成的白鹤滩水电站为例,其溢洪道设计泄洪能力达30000 m³/s,采用挑流消能结合反弧段结构,确保高速水流不会冲刷坝基。

最新技术趋势与创新案例

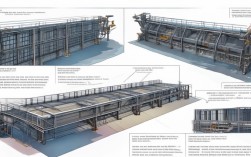

BIM技术在溢洪道设计中的应用

建筑信息模型(BIM)已成为现代水利工程设计的核心工具,通过三维建模,工程师可以优化溢洪道的水力性能,减少涡流和空蚀风险,2023年广东某水库改造项目采用BIM技术后,溢洪道效率提升12%,施工周期缩短20%。

生态友好型溢洪道设计

传统溢洪道可能对下游生态造成破坏,而新型设计强调鱼类通道、缓坡消能等环保措施,根据世界自然基金会(WWF)2023年的报告,全球已有超过200座水库采用生态溢洪道,如美国的艾尔瓦河大坝改造项目,成功恢复了鲑鱼洄游路径。

智能监测与预警系统

结合物联网(IoT)技术,现代溢洪道可实时监测水流、结构应力等数据,中国水利科学院2024年发布的《智慧水利发展报告》显示,全国已有30%的大型水库溢洪道接入智能监测平台,如浙江新安江水电站的AI预警系统,可提前30分钟预测泄洪风险。

设计优化与常见问题

溢洪道设计需避免以下常见问题:

- 空蚀破坏:高速水流导致混凝土表面剥蚀,可通过优化体型曲线或采用高强材料缓解。

- 冲刷坑形成:下游消能不充分可能引发河床冲刷,需结合水工模型试验验证。

- 结构裂缝:温度应力或地基沉降可能导致裂缝,需加强分缝设计和后期养护。

2023年国际大坝委员会(ICOLD)的案例研究显示,约15%的溢洪道事故源于消能设计不当,因此水力计算与物理模型验证至关重要。

未来发展方向

随着气候变化加剧,极端洪水事件频发,溢洪道设计需向更高标准迈进,国际水利工程协会(IAHR)预测,未来十年以下技术将成主流:

- 自适应溢洪道:根据实时水文数据自动调节闸门开度。

- 纳米材料应用:提升混凝土抗空蚀和耐久性。

- 数字孪生技术:通过虚拟仿真优化运行策略。

溢洪道设计不仅是技术问题,更关乎公共安全与生态平衡,工程师需在传统经验与创新科技之间找到最佳平衡,确保水利设施长期稳定运行。