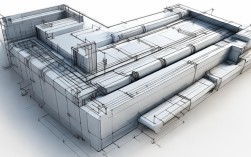

框筒结构设计

框筒结构是现代高层建筑中广泛应用的一种结构形式,其核心特点是利用外围密柱深梁框架形成筒体,与内部核心筒或框架协同作用,共同抵抗水平荷载和竖向荷载,这种结构兼具框架结构的灵活性和筒体结构的高效抗侧力性能,尤其适用于超高层建筑。

框筒结构的基本概念

框筒结构(Framed-Tube Structure)由美国工程师Fazlur Rahman Khan在1960年代提出,其核心设计思想是通过外围密集排列的柱和深梁形成“筒体效应”,使建筑在承受风荷载或地震作用时,整体表现出类似悬臂梁的受力特性,与纯框架结构相比,框筒结构能显著提高建筑的侧向刚度和抗倾覆能力。

典型的框筒结构包括:

- 外围框筒:由间距较密的柱(通常3-4米)和较高的窗裙梁组成,形成刚性筒体。

- 内筒:通常为钢筋混凝土剪力墙核心筒,提供额外的抗侧刚度。

- 楼面系统:连接内外筒,传递竖向荷载并协调变形。

框筒结构的受力特点

-

剪力滞后效应(Shear Lag)

框筒结构在水平荷载作用下,角柱的轴力大于中间柱,这种现象称为剪力滞后,优化设计时需调整柱截面或间距,减少不均匀受力。 -

整体弯曲与局部剪切

外围框筒主要承担整体弯矩,而内筒或框架则分担部分剪力和局部弯矩。 -

协同工作性能

内外筒通过刚性楼板协同变形,提高整体稳定性。

框筒结构的设计要点

平面布置优化

- 采用方形或接近方形的平面,减少剪力滞后效应。

- 柱距控制在3-4米,窗裙梁高度一般为0.8-1.2米。

- 核心筒占比宜为25%-35%,过大可能影响建筑功能,过小则降低抗侧刚度。

材料选择

- 钢筋混凝土框筒:经济性好,施工成熟,适用于大多数高层建筑。

- 钢框筒:自重轻、施工快,但防火和节点处理要求高。

- 混合结构:外钢框筒+内混凝土核心筒,结合两者优势。

抗震与抗风设计

- 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),框筒结构需满足强柱弱梁、强剪弱弯等原则。

- 风荷载控制时,需参考《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)计算风振系数。

节点构造

- 框筒结构的梁柱节点是关键,需保证刚接性能。

- 钢框筒常用焊接或高强螺栓连接,混凝土框筒需加强配筋。

最新数据与案例分析

全球典型框筒结构建筑

| 建筑名称 | 高度(米) | 结构形式 | 建成时间 | 数据来源 |

|---|---|---|---|---|

| 上海中心大厦 | 632 | 巨型框架+核心筒 | 2015 | CTBUH全球高层数据库 |

| 深圳平安金融中心 | 599 | 外钢框筒+混凝土核心筒 | 2017 | 中国建筑科学研究院 |

| 纽约世贸中心1号 | 541 | 钢框筒+核心筒 | 2014 | NIST研究报告 |

(数据来源:CTBUH 2023年度报告、中国建筑学会高层建筑分会)

框筒结构的经济性对比

根据2023年《高层建筑与都市人居》统计,框筒结构在不同高度区间的造价如下:

| 建筑高度(米) | 平均造价(元/㎡) | 主要材料 |

|---|---|---|

| 100-200 | 8000-10000 | 钢筋混凝土 |

| 200-400 | 11000-15000 | 钢-混凝土混合 |

| 400+ | 16000-20000 | 全钢或复合结构 |

(数据来源:中国建筑业协会《超高层建筑经济性分析白皮书》2023)

未来发展趋势

-

智能化设计与施工

BIM技术和数字孪生模型的广泛应用,使框筒结构的优化设计更加精准,上海中心大厦采用BIM全程协同,减少施工误差15%以上。 -

新材料应用

高强混凝土(C80以上)和耐候钢的使用,可进一步减轻结构自重并提高耐久性。 -

减震技术结合

框筒结构与阻尼器、隔震支座的组合,成为高烈度地震区超高层建筑的首选方案。

框筒结构的设计不仅是力学与材料的科学,更是建筑功能与美学的平衡,随着计算技术的进步和新型材料的出现,未来框筒结构将在更高、更复杂的建筑中展现更大潜力。