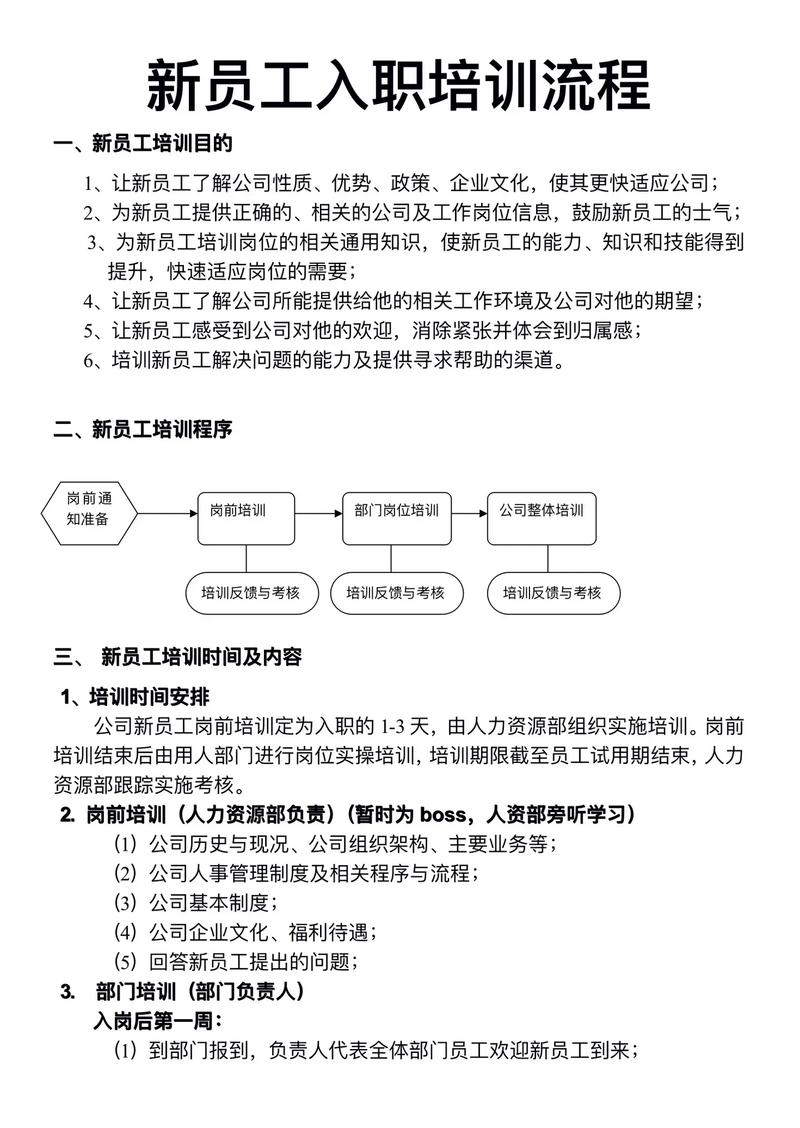

一个完整的培训流程可以分为三个主要阶段:项目启动与需求分析阶段、培训设计与开发阶段、培训实施与转化阶段,以及贯穿始终的效果评估与持续优化。

(图片来源网络,侵删)

第一阶段:项目启动与需求分析

这是整个培训项目的基石,决定了培训的方向和价值,如果这一步做错,后续的努力可能事倍功半。

客户接洽与初步沟通

- 目标: 了解客户初步需求,建立信任关系。

- 关键活动:

- 与客户(通常是HR、部门负责人或高管)进行初步会谈,了解其业务背景、组织架构和面临的人才挑战。

- 收集客户对培训的初步想法,如期望解决的问题、希望提升的能力、目标人群、初步预算和时间表等。

- 介绍公司的培训优势、成功案例和服务模式,让客户对公司的专业能力建立信心。

深入需求诊断与分析

- 目标: 精准定位培训的“痛点”,将模糊的业务需求转化为具体的培训目标。

- 关键活动:

- 资料研究: 查阅客户的年度战略报告、绩效数据、员工满意度调查、过往培训记录等,从宏观层面理解需求。

- 多方访谈:

- 高层访谈: 了解公司战略、业务目标和期望通过培训达成的宏观成果。

- 中层管理者访谈: 了解团队现状、员工能力短板、绩效差距和管理痛点。

- 员工/学员访谈/问卷调研: 了解学员的实际工作困难、学习期望和自我认知的差距。

- 能力差距分析: 对比“理想状态”(岗位胜任力模型、业务要求)和“现实状态”(员工当前表现、技能评估),找出具体的差距,这就是培训需要解决的核心问题。

提交培训解决方案与建议书

(图片来源网络,侵删)

- 目标: 将分析结果转化为一份专业、有说服力的方案,获得客户认可。

- 关键活动:

- 撰写方案书: 内容通常包括:

- 项目背景与目标: 清晰阐述为什么要做这次培训。

- 需求分析摘要: 展示公司已做的前期工作,体现专业性。

- 培训目标: 使用SMART原则(具体、可衡量、可实现、相关、有时限)来设定目标。“在培训后3个月内,销售团队的新客户签约率提升15%”。

- 培训对象与规模: 明确学员画像和人数。

- 课程大纲与核心内容: 概述课程模块、知识点和教学方法。

- 培训方法与形式: 说明将采用的互动方式(如案例分析、角色扮演、小组讨论、行动学习等)。

- 培训日程安排: 详细的课程时间表。

- 讲师介绍: 突出讲师与主题的匹配度和实战经验。

- 预期成果与转化建议: 说明培训后如何衡量效果,以及如何帮助学员将知识应用到工作中。

- 项目预算: 清晰列出各项费用(讲师费、开发费、场地费、物料费等)。

- 方案演示与谈判: 向客户正式提案,回答疑问,并根据反馈调整方案,最终签订培训合同。

- 撰写方案书: 内容通常包括:

第二阶段:培训设计与开发

在方案获得批准后,进入课程内容的“精雕细琢”阶段。

教学设计

- 目标: 将培训目标转化为科学、有趣、有效的教学蓝图。

- 关键活动:

- 设定学习目标: 将宏观的课程目标分解为每个模块、每个单元的具体学习目标(学员学完后能“做什么”)。

- 设计教学策略: 根据学员特点和内容性质,选择最合适的教学方法(如讲授、互动、体验式学习等)。

- 规划教学流程: 设计课程的起承转合,包括破冰、导入、讲解、练习、总结等环节,确保逻辑流畅。

- 设计评估方式: 规划如何检验学习效果,如课堂小测验、角色扮演评估、小组项目等。

开发

- 目标: 制作出高质量、专业化的培训材料。

- 关键活动:

- 讲师手册: 供讲师使用的详细脚本,包含每页PPT的讲解要点、互动指令、时间分配、案例引导语等。

- 学员手册: 供学员使用的材料,包含课程大纲、核心知识点、案例、练习题、空白笔记页等。

- PPT课件: 设计美观、逻辑清晰、重点突出的演示文稿。

- 辅助工具: 开发案例集、角色扮演卡、小组讨论议题、视频、测验题等。

- 内容定制化: 将通用内容与客户的实际业务场景、行业特点、企业文化相结合,进行深度定制,避免“水土不服”。

讲师准备与备课

(图片来源网络,侵删)

- 目标: 确保讲师对课程内容烂熟于心,并能熟练驾驭课堂。

- 关键活动:

- 内部试讲: 组织内部同事或模拟学员进行试讲,收集反馈。

- 课程打磨: 根据反馈调整课程节奏、优化互动环节、完善案例。

- 讲师与客户对接: 讲师与客户项目负责人再次沟通,确认细节,确保理解一致。

第三阶段:培训实施与转化

这是将蓝图变为现实的阶段,是培训价值兑现的核心环节。

培训前准备

- 目标: 确保所有软硬件准备就绪,营造良好的学习氛围。

- 关键活动:

- 场地布置: 确认培训场地、设备(投影、音响、麦克风、网络)。

- 物料准备: 打印并装订学员手册、名牌、文具、评估表等。

- 学员预热: 提前发送课前通知、预习材料,激发学员的学习期待。

- 最后确认: 与讲师和客户项目负责人召开课前沟通会,再次确认流程。

培训中执行

- 目标: 高效、有序地开展培训,确保学员获得最佳学习体验。

- 关键活动:

- 开场破冰: 讲师进行自我介绍,介绍课程目标和议程,通过破冰活动建立融洽的课堂氛围。

- 内容交付: 按照设计好的流程进行授课,灵活运用各种教学方法,引导学员积极参与。

- 过程管理: 控制好时间,处理课堂突发状况,维持良好的课堂纪律。

- 互动引导: 鼓励学员提问、分享、讨论,及时给予反馈和肯定。

- 记录与观察: 助教或项目顾问在旁观察,记录学员的参与度、典型问题和亮点,为后续评估提供素材。

培训后跟进与转化

- 目标: 促进学员将所学知识、技能应用到实际工作中,实现行为改变和绩效提升。

- 关键活动:

- 分发资料: 向学员分享培训课件、补充阅读材料等。

- 行动计划: 引导学员制定个人或团队的“行动计划书”,明确“回去后要做的三件事”。

- 建立社群: 创建线上学习社群(如微信群),方便学员持续交流、提问和分享。

- 实践任务: 布置与工作相关的实践任务,要求学员在规定时间内完成并提交。

- 辅导与答疑: 讲师或顾问在社群内定期答疑,或进行一对一辅导,解决学员在实践中遇到的问题。

贯穿始终的第四阶段:效果评估与持续优化

评估不是最后一步,而是一个循环迭代的系统。

柯氏四级评估模型的应用

- 目标: 全面衡量培训的投资回报率。

- 关键活动:

- Level 1: 反应评估

- 时间: 培训结束时。

- 方式: 发放《培训满意度问卷》,收集学员对课程、讲师、组织等方面的主观感受。

- Level 2: 学习评估

- 时间: 培训过程中或结束后。

- 方式: 通过笔试、技能操作、案例分析、口头汇报等方式,检验学员对知识和技能的掌握程度。

- Level 3: 行为评估

- 时间: 培训后1-3个月。

- 方式: 通过上级评估、同事反馈、360度评估、现场观察等方式,评估学员在工作行为上是否发生了积极改变,这是评估培训效果最关键也最困难的一环。

- Level 4: 结果评估

- 时间: 培训后3-6个月或更久。

- 方式: 对比培训前后的关键业务指标(如销售额、客户满意度、生产效率、员工流失率等),分析培训对业务结果的贡献。

- Level 1: 反应评估

项目复盘与总结

- 目标: 总结经验教训,优化未来的培训服务。

- 关键活动:

- 撰写《项目总结报告》,向客户展示培训成果(包含各层级的评估数据)。

- 内部召开复盘会,分析项目中的成功之处和待改进点。

- 将客户的反馈和评估结果纳入公司的知识库,用于课程迭代和服务升级。

一个专业的培训公司流程,是一个从“业务问题”出发,以“学员为中心”,最终回归“绩效结果”的闭环系统,它强调的不是“上课”,而是“解决问题”,每一个环节都紧密相扣,环环验证,确保培训能够真正为客户创造价值,实现从“培训供应商”到“业务合作伙伴”的升级。