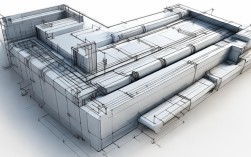

独立基础加防水板设计的技术要点与应用分析

在建筑工程中,独立基础加防水板的设计是一种常见的结构形式,尤其适用于地下水位较高或需要防潮防渗的建筑场景,这种结构既能满足基础的承载需求,又能有效防止地下水渗透,提高建筑耐久性,本文将详细探讨独立基础加防水板的设计原理、施工要点,并结合最新行业数据,分析其应用趋势。

独立基础加防水板的基本概念

独立基础是一种单独承受柱荷载的基础形式,通常用于框架结构或排架结构,而防水板则是一层钢筋混凝土板,铺设在独立基础之间,主要用于防止地下水渗入建筑内部,两者的结合既能分散荷载,又能提供良好的防水性能。

结构组成

- 独立基础:通常采用矩形或阶梯形,根据上部荷载和地基承载力确定尺寸。

- 防水板:厚度一般为150~300mm,混凝土强度等级不低于C30,并设置防水层(如卷材防水或涂料防水)。

- 连接构造:防水板与独立基础之间需设置沉降缝或柔性连接,以适应不均匀沉降。

设计要点

荷载计算与地基承载力

独立基础的设计需考虑竖向荷载(恒载+活载)和水平荷载(如风荷载、地震作用),根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011),独立基础的底面积应满足:

[ A \geq \frac{N}{f_a - \gamma_G d} ]

- ( A ) 为基础底面积;

- ( N ) 为柱传来的轴向力设计值;

- ( f_a ) 为修正后的地基承载力特征值;

- ( \gamma_G ) 为基础及其上土的平均重度;

- ( d ) 为基础埋深。

防水板的厚度和配筋需根据地下水压力和建筑使用要求确定。

防水设计

防水板的设计需结合《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008),重点关注:

- 混凝土自防水:采用抗渗等级不低于P6的混凝土,并控制裂缝宽度(≤0.2mm)。

- 附加防水层:常用SBS改性沥青卷材或聚氨酯涂料,搭接宽度≥100mm。

- 排水措施:设置盲沟或集水井,辅助排水。

沉降控制

独立基础与防水板之间可能因土质差异产生不均匀沉降,设计时可采用以下措施:

- 在防水板下铺设柔性垫层(如聚苯乙烯泡沫板);

- 设置后浇带,待主体结构沉降稳定后再封闭。

最新行业数据与应用案例

根据中国建筑业协会2023年发布的《地下工程防水技术发展报告》,独立基础加防水板的应用在近五年增长了约18%,尤其在商业地产和地下车库中占比显著,以下为部分数据分析:

| 应用领域 | 占比(2023年) | 年增长率 | 主要防水材料 |

|---|---|---|---|

| 商业综合体 | 32% | +12% | SBS卷材、聚氨酯涂料 |

| 地下车库 | 28% | +15% | PVC防水卷材、自粘卷材 |

| 工业厂房 | 20% | +8% | 高分子防水涂料 |

| 公共设施(如地铁) | 20% | +10% | 喷涂聚脲 |

(数据来源:中国建筑业协会《2023年地下工程防水技术发展报告》)

从表中可见,SBS卷材和聚氨酯涂料仍是主流选择,但高分子材料和喷涂聚脲的应用比例正在上升,反映了行业对环保和耐久性的更高要求。

施工注意事项

- 基坑开挖与降水:在地下水位较高的地区,需先进行降水处理,避免基坑积水。

- 混凝土浇筑:防水板应连续浇筑,避免冷缝;振捣密实,防止蜂窝麻面。

- 防水层施工:基层必须干燥、平整,卷材铺设时需热熔搭接,涂料涂刷应均匀无漏涂。

- 养护与检测:混凝土养护时间不少于14天,防水层完工后需进行闭水试验。

未来发展趋势

随着绿色建筑和装配式建筑的推广,独立基础加防水板的设计也在向高效、环保方向发展:

- 新材料应用:如石墨烯改性防水涂料,具有更强的抗渗性和自修复能力。

- 智能化监测:通过埋设传感器,实时监测基础沉降和防水层状态。

- BIM技术整合:利用BIM模型优化基础与防水板的协同设计,减少施工误差。

独立基础加防水板的设计不仅需要扎实的理论计算,还需结合现场条件和最新技术,随着行业标准的更新和材料的进步,这一结构形式将在更多工程中发挥关键作用。