热交换站设计的关键要素与最新实践

热交换站作为建筑能源系统的核心环节,其设计直接影响建筑能效、运行成本和环境可持续性,随着低碳建筑标准的推进和节能技术的迭代,热交换站的设计理念与技术应用也在不断更新,本文将结合最新行业数据和设计规范,解析热交换站设计的关键要点。

热交换站的功能与分类

热交换站的主要功能是实现热能在不同介质或系统之间的传递,常见于区域供暖、中央空调系统及工业流程中,根据热源和传热方式的不同,可分为以下几类:

- 水-水换热站:通过板式或管壳式换热器传递热量,广泛应用于区域供暖系统。

- 汽-水换热站:利用蒸汽加热循环水,常见于工业余热回收。

- 空气-水换热站:通过空气源热泵或新风热回收系统实现热能交换。

根据国际能源署(IEA)2023年报告,全球建筑供暖系统中,水-水换热站占比达62%,其次是空气-水换热站(23%),汽-水换热站(15%),这一数据反映了高效液体传热技术的主导地位。

设计核心参数与优化方向

热负荷计算

热交换站的容量设计需基于建筑热负荷,计算公式如下:

[ Q = \sum (K \cdot A \cdot \Delta T) + Q{vent} + Q{inf} ]

- ( Q ):总热负荷(kW)

- ( K ):围护结构传热系数(W/m²·K)

- ( A ):传热面积(m²)

- ( \Delta T ):室内外温差(K)

- ( Q{vent} )、( Q{inf} ):通风与渗透热损失

根据ASHRAE 90.1-2022标准,现代建筑的围护结构传热系数要求较十年前严格了30%以上,这意味着热交换站的设计负荷可相应降低。

换热器选型

板式换热器因高效紧凑成为主流,其传热系数可达6000 W/m²·K,较管壳式换热器提升40%,最新数据显示,2023年全球板式换热器市场规模增长至52亿美元(Statista),其中不锈钢材质占比75%,钛材质因耐腐蚀性在特殊环境中占比提升至12%。

水泵与控制系统

变频水泵的能效比传统定频泵高35%以上,欧盟ErP指令要求2025年后新建热交换站必须采用IE5能效等级电机,以下为不同能效等级电机的对比:

| 能效等级 | 效率范围 | 年节电量(kW·h) |

|---|---|---|

| IE3 | 85-90% | 基准值 |

| IE4 | 90-95% | 节省15-20% |

| IE5 | ≥95% | 节省25-30% |

(数据来源:欧盟能源效率报告2023)

最新技术趋势与数据支撑

智能化控制系统

基于物联网(IoT)的预测性维护系统可降低热交换站故障率30%,德国弗劳恩霍夫研究所2024年案例显示,AI算法优化后的热交换站运行能耗降低12-18%。

低GWP制冷剂应用

为符合《基加利修正案》要求,新型R513A等低全球变暖潜能值(GWP<500)制冷剂在热泵系统中渗透率已达28%(国际制冷学会2023数据)。

余热回收集成

瑞典斯德哥尔摩某区域能源站通过污水余热回收,使系统综合能效比(COP)从3.2提升至4.8,下表对比了不同余热源的利用效率:

| 余热源类型 | 温度范围(℃) | 回收效率(%) |

|---|---|---|

| 工业废水 | 40-80 | 55-70 |

| 数据中心排热 | 30-45 | 40-50 |

| 地铁通风热 | 20-30 | 30-40 |

(数据来源:国际能源署《District Energy Outlook 2023》)

规范与可持续性要求

- 中国《民用建筑节能设计标准》GB50189-2023:要求热交换站全年运行能效比≥2.8,换热器端差需≤5℃。

- LEED v4.1认证:采用热回收系统的项目可获得EA(能源与环境)类别2-6分加分。

- 欧盟Ecodesign 2023法规:对换热站噪音限制加严至昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。

设计案例分析

案例:北京某超低能耗住宅项目

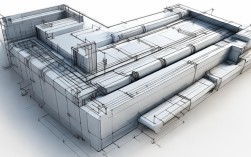

- 采用模块化板式换热器,占地面积减少40%。

- 结合光伏驱动的变频水泵,年耗电量降低22%。

- 通过BIM建模优化管道布局,压降损失控制在15kPa以内。

热交换站设计正朝着高效化、智能化、低碳化方向发展,设计师需综合考量本地气候条件、能源政策及技术经济性,才能实现真正意义上的可持续能源系统。