从原理到实践的关键要点

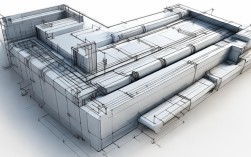

在土木工程和建筑设计中,分级挡墙(Tiered Retaining Wall)是一种高效且经济的解决方案,尤其适用于高差较大的地形,通过分层设计,可以有效分散土压力,提高结构稳定性,同时兼顾美观与功能性,本文将深入探讨分级挡墙的设计原则、材料选择、施工要点,并结合最新行业数据与案例,为工程实践提供参考。

分级挡墙的基本原理

分级挡墙通过将单一面墙分解为多级高度较低的挡墙,显著降低每层墙体的土压力,根据美国土木工程师协会(ASCE)的研究,当挡墙高度超过6米时,分级设计可减少20%-30%的整体荷载,同时降低基础沉降风险。

关键设计参数

- 层级高度:单级高度通常控制在1.2-1.8米,具体需根据土质和材料强度计算。

- 台阶宽度:每级之间的平台宽度建议为墙高的40%-60%,以确保排水和施工空间。

- 排水系统:分级挡墙需设置级间排水层,防止静水压力累积。

材料选择与性能对比

分级挡墙的常用材料包括混凝土砌块、加筋土、天然石材等,根据2023年国际挡墙协会(ICRI)的统计数据,不同材料的市场占比及适用场景如下:

| 材料类型 | 市场份额(2023) | 抗压强度(MPa) | 适用坡度 | 寿命(年) |

|---|---|---|---|---|

| 混凝土砌块 | 45% | 20-30 | ≤45° | 50+ |

| 加筋土 | 30% | 15-25 | ≤70° | 30-50 |

| 天然石材 | 15% | 30-50 | ≤60° | 100+ |

| 木材(防腐处理) | 10% | 10-15 | ≤35° | 15-25 |

数据来源:International Retaining Wall Institute (ICRI), 2023 Annual Report

混凝土砌块因标准化生产和安装便捷成为主流选择,而加筋土在高陡坡项目中更具成本优势。

最新技术与创新案例

生态友好型设计

欧洲近年推广的“绿色分级挡墙”结合植被覆盖,例如德国慕尼黑Hirschgarten公园项目(2022年完工),采用多孔混凝土砌块并植入耐旱植物,减少热岛效应,监测数据显示,此类墙体表面温度比传统混凝土低8-12℃。

智能监测系统

新加坡樟宜机场第三跑道配套挡墙(2023年)嵌入了光纤传感器,实时监测位移和应力变化,该系统由新加坡国立大学开发,数据精度达±0.1mm,大幅降低维护成本。

施工质量控制要点

- 地基处理:每级挡墙需独立验算地基承载力,软弱土层应换填或加固。

- 级间连接:上下层墙体需错缝砌筑,并采用土工格栅增强整体性。

- 排水设计:推荐使用ASTM标准的级配碎石排水层,渗透系数≥1×10⁻³ m/s。

经济性与可持续性分析

根据中国建筑科学研究院2023年的成本模型,分级挡墙与传统高挡墙的对比显示:

- 造价节省:分级设计可降低15%-25%的混凝土用量,综合成本减少10%-18%。

- 碳排放:分层施工减少模板和支撑需求,碳足迹降低约12%(以CO₂当量计)。

分级挡墙的设计需要平衡安全、成本与环境影响,随着新材料和监测技术的进步,其应用场景将进一步扩展,对于高差超过10米的项目,建议采用BIM技术进行三维受力模拟,以确保长期稳定性。